伝統と歴史と美しさを継ぐ名古屋・有松 ─荒地から日本一の〝絞りの町〟となった ─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑩【最終回】

■伝統的工法とたゆまぬ誇り、引き継がれる〝有松〟の文化と精神

伝統工芸の極み、創意工夫で生まれた芸術

有松・鳴海絞り写真の左から工程を経た布。工程を重ねるごとに表情を変える絞りは受け継がれた職人の技術でこそ表現できる。

絞り染めは、布の一部を糸で括って染料に浸し、防染によって模様をつくりだす。日本各地で行われていたものの、「有松・鳴海絞り」がほかの地域の絞りと異なるのは、多様な技法や生地・染料を用いて発展してきたことである。

かつては100種以上の技法が用いられ、現在でも多くが伝わっている。また、生地も、木綿だけでなく、絹への染色も始められるようになっている。その色も、従来の藍染だけでなく、紅染や紫染なども採用されて彩りも豊かになっていった。

明治時代になると、尾張藩から与えられていた独占権が消滅するだけでなく、旅人が東海道を通らなくなったことで苦境に立たされてしまう。しかし、新たな括り方の技法を開発するとともに生産性も高め、伝統を守ってきたのである。

現在では、化繊などの生地に化学染料も用いることもある。新しい技法や生地・染料を取り入れる「有松・鳴海絞り」の伝統は、今に受け継がれており、これからも受け継がれていくことだろう。

~愛してやまない有松と暮らす人々~

有松あないびとの会 加藤明美さん

有松を訪れる人たちに、少しでも有松を伝えるため「あないびとの会」でガイドを務める加藤さん。あないびと歴18年だという。結婚を機に嫁いできた有松の町は今となっては愛してやまない郷土となったと生き生きとした表情で有松の町とそこに暮らす人達について語ってくれた。

「有松の町は最初はなにもなかった土地だとされているんですね。入植した竹田庄九郎たちが絞りをはじめたことで発展。先見の明があったと思います。絞りの技術は何百年にもわたって受け継がれてきて、今も町に残っている。それは先人たちが常に工夫を重ね、大切に引き継いでくれたからだと思っています。技術や産業もそうですが、建物もこうしてたくさん残っているのは、有松に暮らす人たちがこの町が好きで、大事に思ってきたからこそ成し遂げられたこと。江戸時代の大火に対しては、町全体で防火に取り組み、現代ではたくさんの人に訪れていただくために、電線を地下に通して少しでも景観をよくするように努めております。その甲斐もあって、今は海外からもお客さんが訪ねてきてくれるようになり、日本以外にも広がっています。私は有松に嫁いできた身ではありますが、今なお息づいている有松の精神はこれからも引き継いでいきたいと思います」

<名古屋に残る歴史スポット>

■絞りの功労者たちを祀った「祇園寺」

宝暦5年(1755)に建立。有松の人々の菩提寺で、尾張藩ゆかりの葵紋も見られる。

名古屋市緑区有松221

■有松絞りの歴史や資料が展示「有松・鳴海絞会館」

括り職人による絞り実演が見学でき、絞り体験教室も開催。絞りの世界を満喫できる。

名古屋市緑区有松3008

■江戸時代の運賃計算の基準となった「有松一里塚」

江戸から87里を示す一里塚。一度大正時代に払い下げられたものを平成24年(2012)に復元した。

名古屋市緑区有松

■桶狭間へとつながる「長坂道(ながさかみち)」

「桶狭間道」とも呼ばれ、東海道より古い道。染場や職人の家々が道沿いに並んだ。

名古屋市緑区有松

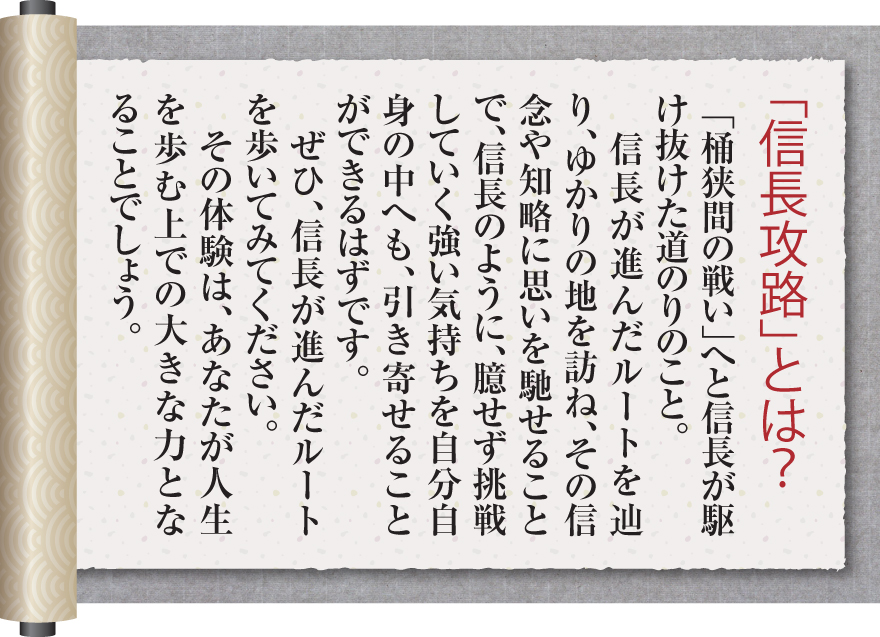

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」